Un désherbant naturel maison très efficace pour tuer les mauvaises herbes

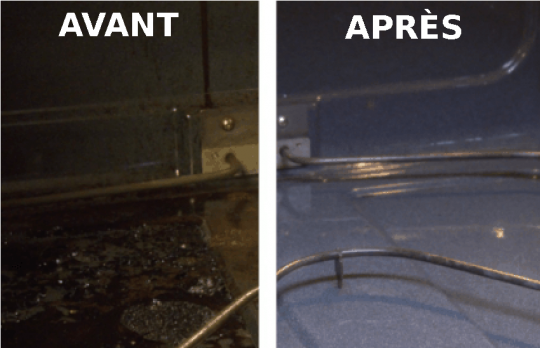

Un peu comme tous les jardiniers, je déteste et tente de combattre le plus possible les mauvaises herbes… J’ai cherché une solution maison, j’en ai trouvé une, je l’ai testé et ça FONCTIONNE TRÈS BIEN. J’ai même une photo avant et après… Aucun ingrédient compliqué que vous n’avez pas à la maison.